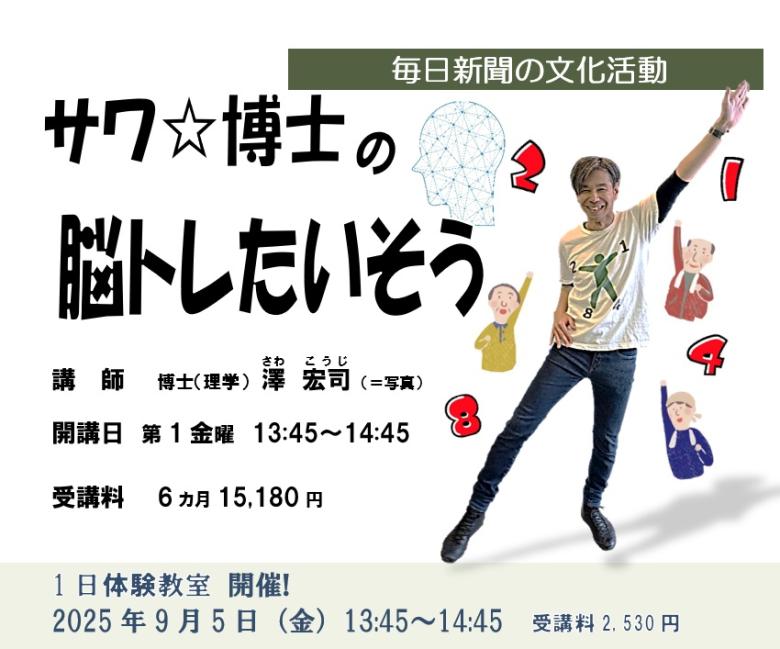

一日講座 信州・蓼科の森から届く針葉樹で 冬を彩る 季節の手仕事 迎春こと始め 正月飾り&ミニアレンジ

信州・蓼科の森から届く針葉樹で 冬を彩る

季節の手しごとvol.2

少人数でゆったり学ぶ、季節の手しごと。

11月のクリスマスリース講座に続き、信州・蓼科高原から届いた針葉樹をつかい季節の歳時をお楽しみいただけます。お正月のこと始めに、清々しい気持ちで年神さまをお迎えするお正月飾りとミニアレンジを仕上げます。はじめての方も大歓迎! 丁寧に制作をお伝えします。

お正月飾り

お飾りのパーツは数種類の中からお選びいただき、お好きな配置で自分だけのデザインに仕上げていきます。

ミニアレンジメント

食卓や玄関先にも置きやすいサイズで、凛と可愛い新年のしつらいが完成します。安定感があり、玄関・カウンター・ダイニングなど飾る場所を選びません。

制作物:お正月飾り&ミニアレンジ

開催時間:12月26日(金)10:00~12:00

受講料:¥3,520(税込)

材料費:¥5,500(税込)

申込締切:12/19(金)

※詳細

こんな方に

既製品ではなく、世界にひとつのしめ飾りを作ってみたい

季節のしつらいを手づくりで楽しみたい

短時間で達成感のある手しごとがしたい

当日のながれ

素材選びと下準備、道具使用方法

お飾りの下地づくり(バランスの取り方/ワイヤーについて)

仕上げ(リボンワーク・飾りの配置)

ミニアレンジ制作

仕上げ(バランスの確認とお手入れ方法)

ラッピングお持ち帰り準備

持ち物・注意事項

はさみ(細い枝が切れるタイプ推奨)、お持ち帰り用袋

花材は生花中心です。仕入れの都合で一部内容が変わる場合があります。

キャンセル規定は文化センター規定に準じます(生花手配のため)

留意点

① 持ち物はハサミ(細い枝が切れるもの推奨)、お持ち帰り用袋をご用意ください。

② 材料費は当日、講師にお支払いください。(材料費のみクレジットカード、QRコード決済可)

③ 写真はイメージで、仕入れの都合により花材が変更になる場合があります。

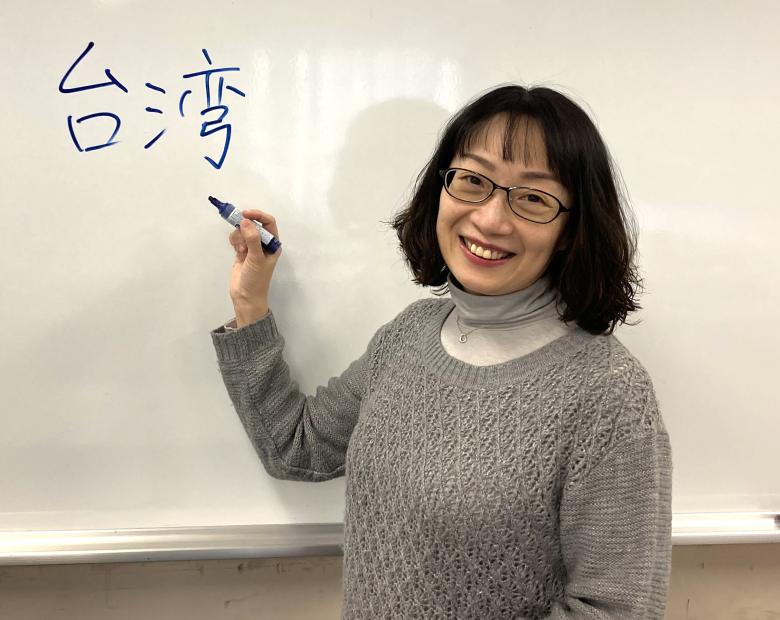

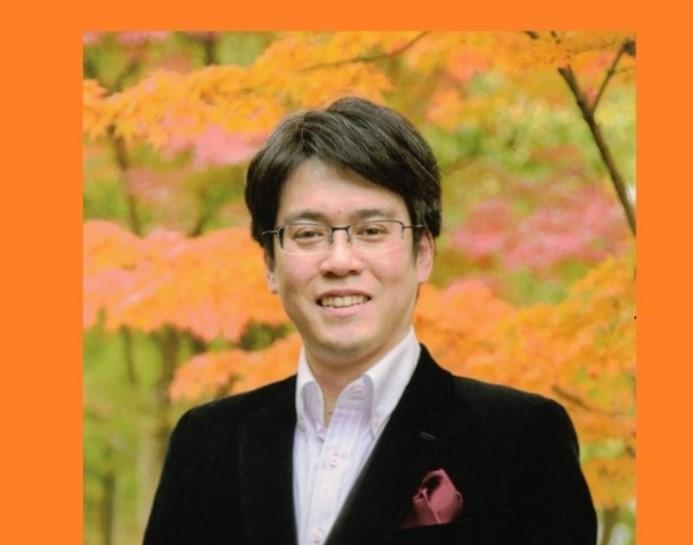

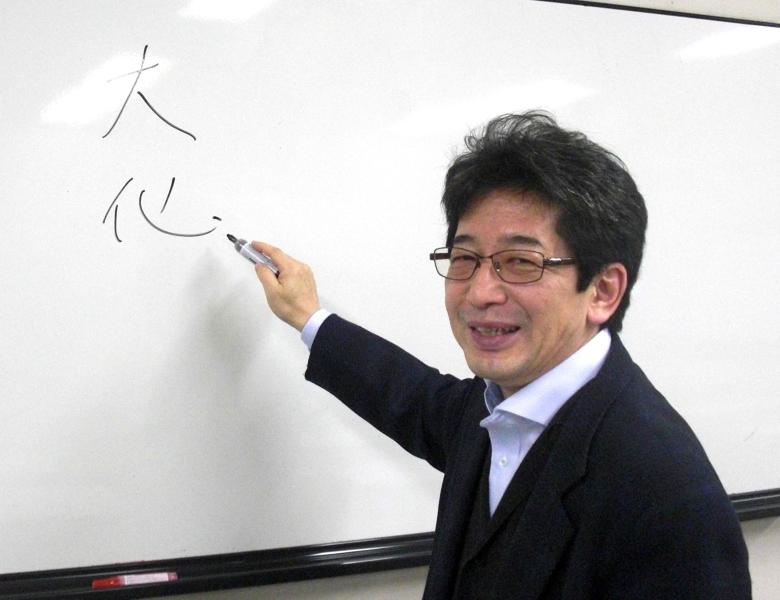

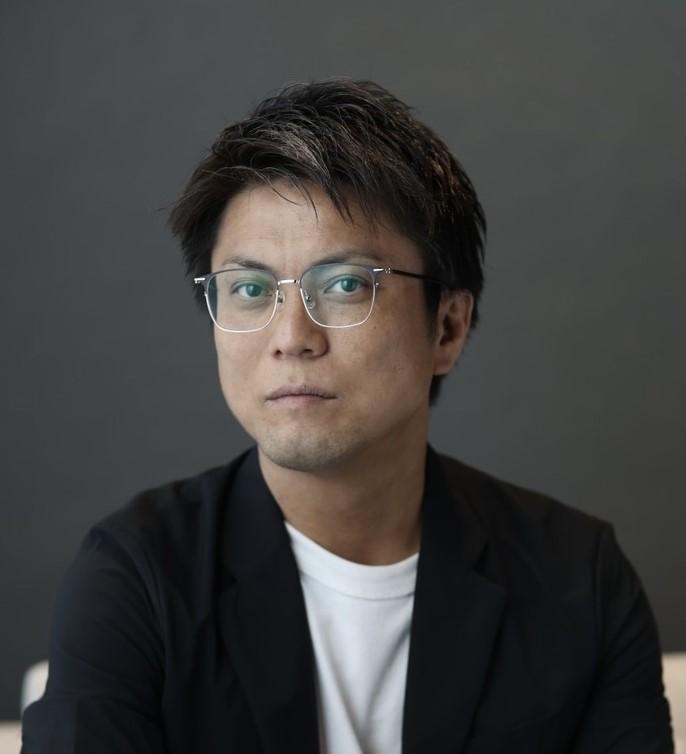

講師

薺と蒼(nazunatoao)/フローリスト 岡戸美穂

百貨店や商業施設での装飾・ワークショップ多数。

やさしい解説で、初めてでも〝できた!〟を持ち帰れるレッスンが好評です。