[ジャンル] おすすめ講座

48件 講座中 21~30件目を表示

-

Newおすすめ入会金必要途中入会不可

さまざまな仏たち ブッダの教えを読みとく新シリーズ

Newおすすめ入会金必要途中入会不可

Newおすすめ入会金必要途中入会不可人気講座の新シリーズです! 「ブッダの教えを読みとく」、4月からの新シリーズのテーマは「さまざまな仏たち」。釈迦牟尼、阿弥陀、薬師、阿閦(あしゅく)、弥勒など、仏教にはさまざまな「ほとけ(仏、如来)」がいます。歴史的に実在が確認されているのは釈迦牟尼だけです。なぜこんなにもたくさんの仏がいるのでしょう? 優劣はあるのでしょうか? 本講座では、名の知られた仏たちについて紹介し、これらの疑問に答えます。 2015年10月から開講している「ブッダの教えを読みとく」は、半年(全6回)ごとにテーマを変え、様々な角度からブッダの教えを解説し、仏教理解を深める講座です。 今シリーズは19期目となります。 第1回:過去仏、現在仏、未来仏 釈迦牟尼仏(釈尊)が誕生する前にも仏は存在しました。それを過去仏と言います。また、釈尊入滅後にも、仏は誕生すると考えられています。これを未来仏と言います。過去・現在・未来に在わす、仏について解説します。 第2回:釈迦牟尼仏 約2600年前に地球に誕生したと言われる釈尊の、前世も含めた生涯について解説します。 第3回:阿閦(あしゅく)仏 釈尊が教化した世界(私たちの住む世界)は「娑婆世界」と呼ばれます。この世界から遠く離れた東方にある「妙喜世界」と、そこを主宰する「阿閦仏」について解説します。 第4回:阿弥陀仏 娑婆世界の西方にある「極楽世界」と、その教主「阿弥陀仏」について、また東方・阿閦仏との関係について解説します。 第5回:薬師仏 娑婆世界の東方には、「浄瑠璃世界」もあります。この世界は、「薬師仏」が主宰し、阿弥陀仏の極楽世界の下請けのような役割を果たします。阿弥陀仏や同じ東方・阿閦仏との関係も含めて解説します。 第6回:弥勒仏 約56億7千万年後にこの世に誕生すると言われる弥勒仏は、今は兜率天(とそつてん)と呼ばれる神々の世界に住んでいると言われます。弥勒仏の役割は何か、今は兜率天で何をされているのか。弥勒をはじめとする未来仏について解説します。

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

-

Newおすすめ入会金不要

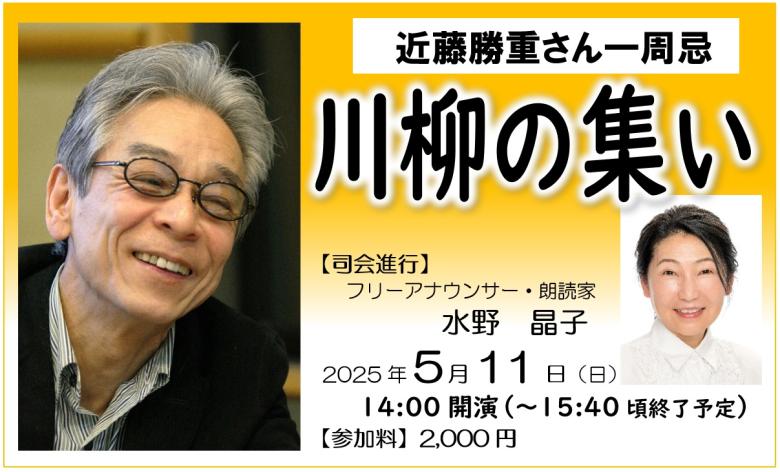

川柳の集い 近藤勝重さん一周忌

Newおすすめ入会金不要

Newおすすめ入会金不要昨年急逝した近藤勝重さん。近藤さんの愛した川柳で楽しく繋がりませんか。 皆で遊ぶ虫食い川柳や生ギターでの朗読「近藤勝重物語」など。 近藤さんの笑顔が浮かぶ空間をご一緒に! 第一部 ・オープニングトーク(近藤さんエピソード) ・川柳句会 お題“しあわせ” ・近藤勝重さんを想う 第二部 ・虫食い川柳(お題は当日発表) ・朗読「近藤勝重物語」 朗読:水野晶子 生ギター演奏で ★「しあわせ」をお題にした「しあわせ川柳」を、できれば一句お書きください ・事前に下記のフォームより投句してください 「川柳の集い 投句フォーム」 ※お申し込み時の作句が難しい方は、当日までにお考えください 【持参品】筆記用具

フリーアナウンサー 水野 晶子

フリーアナウンサー 水野 晶子

-

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可

みんなの校正教室2025

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可

Newおすすめ入会金必要見学不可途中入会不可本や新聞の原稿をチェックする校正の仕事。言葉を誤りなくちゃんと伝える必須のスキルを、わかりやすい解説と実習課題で学びます。「エッセイ」「手紙」「雑誌」「新聞」「レシピ」「欧文や数式・図形」の6つの角度から、校正の基本を幅広く立体的にとらえる、これまでになかった講座です。【定員25名】 開講日 2025年4月スタート 第1・3木曜15:30~17:00(90分) 12回完結 第1回(4月3日) 一文字一文字に愛を注ぐ──エッセイの校正 ① 第2回(4月17日) 一文字一文字に愛を注ぐ──エッセイの校正 ② 第3回(5月1日) 辞書と仲よくなる―手紙の校正 ① 第4回(5月15日) 辞書と仲よくなる―手紙の校正 ② 第5回(6月5日) 美しい文字の組み方―雑誌の校正 ① 第6回(6月19日) 美しい文字の組み方―雑誌の校正 ② 第7回(7月3日) 正しさという怖さ―新聞の校正 ① 第8回(7月17日) 正しさという怖さ―新聞の校正 ② 第9回(8月7日) ちゃんと伝わるために―レシピの校正 ① 第10回(8月21日) ちゃんと伝わるために―レシピの校正 ② 第11回(9月4日) 日本語以外も!―横組と欧文や数式、図版の校正 ① 第12回(9月18日) 日本語以外も!―横組と欧文や数式、図版の校正 ② 『みんなの校正教室』をご受講されるみなさまへ https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=5035 講座では、講師著作の本を使用します。ご自身で購入ください。お持ちでない場合は、初回の講座で、講師より直接販売します。センターにご連絡ください。恐れ入りますが、当センターでの販売は行っておりません。 大西 寿男 著 出版社:創元社 刊行年月日:2025/01/10 ISBN:978-4-422-93220-0 定価:2,420円(税込) 判型:A5判 210mm × 148mm 造本:並製 頁数:152頁

校正者 大西寿男

校正者 大西寿男

-

New入会金必要

蘇我・物部抗争の古代史

New入会金必要

New入会金必要物部氏は5世紀後半から6世紀に「大連(オオムラジ)」、ヤマト王権の執政官として重きをなした大豪族であり、「大臣(オオオミ)」蘇我氏と仏教信仰の受容などをめぐり覇権を争ったことはよく知られています。物部氏はどうして仏教受容に反対したのでしょうか。 587年7月に大連物部守屋は、大臣蘇我馬子・聖徳太子らと最終決戦に臨みました。 いわゆる蘇我・物部戦争ですが、聖徳太子は四天王像を造り誓願して参戦し、物部守屋は「稲城(イナキ)」を構えて防戦したと伝えられます。「稲城」とは何でしょうか。 ここでは蘇我・物部抗争の未解明の謎をとき、古代史の真相に迫ります。 2025年4月~9月【カリキュラム予定】 4月4日 仏教公伝と蘇我氏・物部氏の動き 5月2日 物部氏と蘇我氏の「仏教崇廃抗争」 6月6日 「仏教崇廃抗争」の真相 7月4日 「稲城(イナキ)」は古代の戦乱に築かれる 8月1日 「稲城」の実像をとく 9月5日 物部守屋の稲城と聖徳太子の四天王

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

-

おすすめ入会金必要常時入会可

ヤマト王権の王宮を探る 古代史入門講座

おすすめ入会金必要常時入会可

おすすめ入会金必要常時入会可ヤマト王権の王宮を探る ―古代史入門講座― 発掘成果をもとに、三世紀から七世紀のヤマト王権の王宮の謎にいどみます。古墳時代の大王や豪族の拠点研究がテーマです。 考古学研究と『日本書紀』・『古事記』研究との整合、背反から古代史の論争を解説します。 講座はスライドショーが中心です。写真や図面を多用し、初級レベルの解説をめざします。 各回、それぞれ独立した内容です。 持参いただくテキストなどは特にありません。 2025年4月~9月カリキュラム ※6月は第4週ではなく、3週の6月15日(日)ですのでご注意ください 第1回 4月27日(日) 10:30~12:00 「総論 古代天皇の宮はなぜ発掘されない?」 『古事記』『日本書紀』は、大半の天皇の宮を記し、宮の名は地名に由来することから、その候補地が明瞭です。 ところが、古い天皇の宮は発掘調査でほとんど痕跡をつかめません。 対して、推古天皇以降の飛鳥・奈良時代の宮はほぼ発掘調査で宮殿の遺構が見つかっています。古代の天皇の宮の研究の基礎講座です。 第2回 5月25日(日) 10:30~12:00 「マキムク遺跡大型建物は卑弥呼の王宮?」 2009年、邪馬台国の有力候補地とされる奈良県マキムク遺跡で、三世紀前半の大型建物が発見されました。 『魏志』倭人伝にある「女王卑弥呼の王室」と注目されます。 その翌年、大型建物跡の南で多数のモモの種をふくむ祭祀(さいし)遺物が見つかりました。大型建物と祭りの実態は? 邪馬台国近畿説からみた卑弥呼と古代天皇家の連続性を検討します。 第3回 6月15日(第3日曜) 10:30~12:00 ※6月は第4週ではなく、3週の6月15日(日)ですのでご注意ください 「5世紀王権の拠点は大和か? 河内か?」 応神天皇の宮(大隅宮・軽明宮)は大阪市大隅神社付近や、橿原市大軽町周辺に推定されますが、実態は不明瞭です。 五世紀のカワチに拠点があったとする河内王朝論と、ヤマトが中心だったとするヤマト王権論が議論されてきました。 応神天皇の即位と神武東征伝承の関係を検討します。 第4回 7月27日(日) 10:30~12:00 「継体天皇、大和入り20年の謎」 六世紀初頭、近江(あるいは越)にいたヲホド王が擁立され、カワチの樟葉で継体天皇として即位します。 ところが、継体天皇は宮を転々とし、ヤマトに入るのは20年後でした。 継体天皇即位に対する反対勢力諸説を紹介し、六世紀前半の近畿の状況を発掘成果から読み解きます。 第5回 8月24日(日) 10:30~12:00 「孝徳天皇の難波宮と大化改新の真実」 645年、蘇我氏本宗家が滅亡すると、飛鳥から難波に宮が移されました。 孝徳天皇は「大化改新」をこの宮で挙行します。 『日本書紀』は宮殿の様子が言葉に表せないほど立派だと記しますが、「大化改新」虚構説とともに、難波宮の真の姿が論争となっています。 第6回 9月28日(日) 10:30~12:00 「飛鳥・奈良時代の苑池(えんち)と楽園の思想」 王の理想とする王宮とは何か? 中国や半島から王宮の理想のどの部分が伝わり、どの部分が伝わらなかったのか検討します。 飛鳥古宮~平安宮を概観、古代の天皇像とその都市計画にせまります。飛鳥で発見される庭園遺構とは何か。 最新の発掘成果から古代の王宮の性格を推理します。

日本考古学協会会員 西川 寿勝

日本考古学協会会員 西川 寿勝

-

Newおすすめ入会金必要

東アジアの中の古代日本 ―古代東アジア交流史―

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要―古代東アジア交流史― 古代日本にとっての「世界」とは、中国・朝鮮半島といった東アジア文化圏でした。 日本でおこった歴史的事件も、実は多くそれらの地域と密接な関係を持っています。 なぜ大化の改新は起こったのか? 遣隋使はなぜ7世紀に始まったのか? 遣唐使の真の役割は? 従来の視点とは違う、東アジア史の視点から日本の古代史を再検討してみましょう 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月8日(火) 第一回 邪馬台国 5月13日(火) 第二回 倭の五王 6月10日(火) 第三回 遣隋使 7月8日(火) 第四回 遣唐使 7月29日(火)※ 第五回 天平文化 9月9日(火) 第六回 国風文化 ※8月12日は休館日のため、7月29日(火)に変更します

京都女子大学准教授 藤本 猛

京都女子大学准教授 藤本 猛

-

Newおすすめ入会金必要

はじめての声楽~歌うための身体作りから

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要「歌いたい歌を気持ちよく歌えたら…。ご希望の曲を実際に歌いながら、発声の基礎からさまざまなテクニックを学びます。歌うための身体作りを体験しましょう。 いくつになっても、声はよみがえり歌は上達します。心も体も満たして、あなたの歌を歌いましょう。初心者歓迎。声を使うお仕事や合唱の指導にもいかせます。 ※「歌って倶楽部―UTAKURA―」 歌は全身運動、歌って!笑って!音楽でアンチエイジング!美しい声は健康な体から生まれます。無理なく歌えるグループレッスンです。

ソプラノ歌手、脳トレピアノ歌って倶楽部エグゼクティブ講師 小林 有里

ソプラノ歌手、脳トレピアノ歌って倶楽部エグゼクティブ講師 小林 有里

-

New入会金必要

地震と火山噴火に挑む測地測量

New入会金必要

New入会金必要欧米列強に倣って精密な地図作成のために始められた日本の測地網ですが、地震と火山という欧米にない大敵のため、幾度も改測を余儀なくされました。 しかし、そのデータは地震や火山研究の貴重な情報となり、世界の研究者に使われています。 この講義では、明治の三角測量から最新の宇宙技術まで、測地測量と大地震・火山噴火の科学の発展の歴史について解説します。 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月7日(月) 第1回 日本の測地測量の歴史:明治から昭和まで 6月2日(月) 第2回 測量でわかった大地震と火山噴火のメカニズム 6月30日(月)※ 第3回 宇宙技術の導入と測量の大変革 7月7日(月) 第4回 GPSの貢献 8月4日(月) 第5回 阪神・淡路大震災の科学 9月1日(月) 第6回 東日本大震災と日本列島の今 ※5月5日が休館日のため、6月30日(月)に変更しています。

京都大学名誉教授 橋本 学

京都大学名誉教授 橋本 学

-

Newおすすめ入会金必要

関西歴史地理紀行 ―阪神沿線の探訪―

Newおすすめ入会金必要

Newおすすめ入会金必要新旧の地形図や古地図、画像・写真、文献や考古資料、現地での観察などから、関西の鉄道沿線の風景の成り立ちとその変容を読み解きます。 明治38(1905)年に開通した阪神電気鉄道は大阪と神戸という大都市を結んだ日本初の高速都市間電気鉄道です。 しかも途中にある大阪湾の海岸沿いの古い集落を丁寧にたどりながら、地域住民のふだんづかいの足ともなりました。 第1回は歴史地理の入門的な内容を、第2回目以降は、特色ある沿線の駅やまちに注目して、その歴史や産業を講義します。 スマホの地図アプリを操作しながら立体的な講義をしますので、お持ちの方は毎回ご持参ください。 ※地図アプリの画面はスクリーンに投影しますので、お手元にスマホがなくても受講可能です。 ★現地講座ではありません。座学の講座です。 2025年4月~9月 1)4月16日(水)歴史地理の手法と地図の読み方,スマホの地図アプリ操作法,福島・野田界隈 2)5月21日(水)尼崎―城下町から臨海工業都市へ 3)6月18日(水)武庫川・鳴尾・甲子園―健康住宅地をめざして 4)7月16日(水)灘五郷と西宮えびす―日本一の清酒産地はなぜ生まれたか 5)8月20日(水)芦屋―阪神間モダニズムの形成 6)9月17日(水)神戸―兵庫津から国際貿易港神戸への風景

関西大学名誉教授 野間 晴雄

関西大学名誉教授 野間 晴雄

-

入会金必要常時入会可

中国語で『源氏物語』を語る

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可世界各国で翻訳出版され、広く読み継がれる『源氏物語』の中国語訳を楽しみませんか。 授業は日本語で行います。 紫式部の『源氏物語』には、当時の中国文化がふんだんに盛られています。中国人がこの作品をどう読みその内容を現代中国語でいかに表現するか、ストーリーを楽しみながら学ぶ講座です。 千年にわたり読み継がれてきた『源氏物語』には王朝貴族の雅ならず、紫式部が生きた時代の理解に必要な政治、経済、宗教、伝統、芸能、言語などの諸要素が詰め込まれています。その上、現代生活に通じる人間模様が描写されており、ページをめくっていけば、共鳴する場面に必ず出会います。 翻訳は、意訳や直訳、語感など、背景を考慮しつつ、元のニュアンスに近づけるための表現が検討されます。さまざまな翻訳を比較することで、原文の意味が鮮やかに浮かび上がります。 中国大陸と台湾の翻訳に加え、講師の翻訳をとおして『源氏物語』を深掘りします。

翻訳者 蓬田 小蘭

翻訳者 蓬田 小蘭