[ジャンル] 文化・芸術

32件 講座中 1~10件目を表示

-

おすすめ入会金必要

おもしろ仏像講座 ~見分け方、知っていますか? 4月4日スタート!

おすすめ入会金必要

おすすめ入会金必要名刹で仏像と向き合い安らぎや感動が得られれば充分?もう一歩踏み込んで、仏像の持つ特徴を知り、種類が見分けられれば鑑賞力はアップするに違いないでしょう!チョットの予備知識が、今度仏像と接する時に新たな感動や発見が生まれます。課外講座にて、実際の生の仏像と接して、デスクワークで学んだことを肌で感じて頂きます。 初心者にも分かりやすく、今さら聞けない仏像の素朴な疑問を解決。鑑賞力が10倍アップします!長年旅行業界に携わった講師が海外のトピックスも、いろいろ紹介!<仏像のこころ>に接して新たな発見が生まれます! 【開 講 日】 【座学】4回 4月4日(金)から 原則 第1金曜日 13時30分~15時 4月4日(金) 仏像鑑賞の極意 如来編 5月2日(金) 仏像鑑賞の極意 菩薩編 7月4日(金) 仏像鑑賞の極意 明王・天部編 8月1日(金) 仏像鑑賞の極意 秘仏 編 【野外】2回(詳細行程は 実施月の前月に配布) 6月6日(金) 奈良国立博物館・超国宝展とならまち散策 法隆寺の観音菩薩像(百済観音像)・中宮寺の菩薩半跏思惟像などの国宝の数々が展示され、必見の価値あり。県庁展望台より、在りし日の平城京を俯瞰しまたならまちをも散策案内します。 9月19日(金) 白毫寺と新薬師寺散策 白毫寺からの展望は 奈良盆地が一望でき 遠く生駒山脈・金剛山脈をも展望できます。また閻魔大王像のチョット怖いお話もあり 新薬師寺の薬師如来像・十二神将は天平期の仏像の傑作!必見の価値があります。 ※拝観料については、当日集金します。交通費は各自、実費負担。 ※各行程は交通機関の都合、天候、道路状況等によりスケジュールの一部が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 ※行程は野外講座実施2週間前に書面にてご案内します。 ※雨天決行。荒天の際は教室受講に切り替える場合があります。

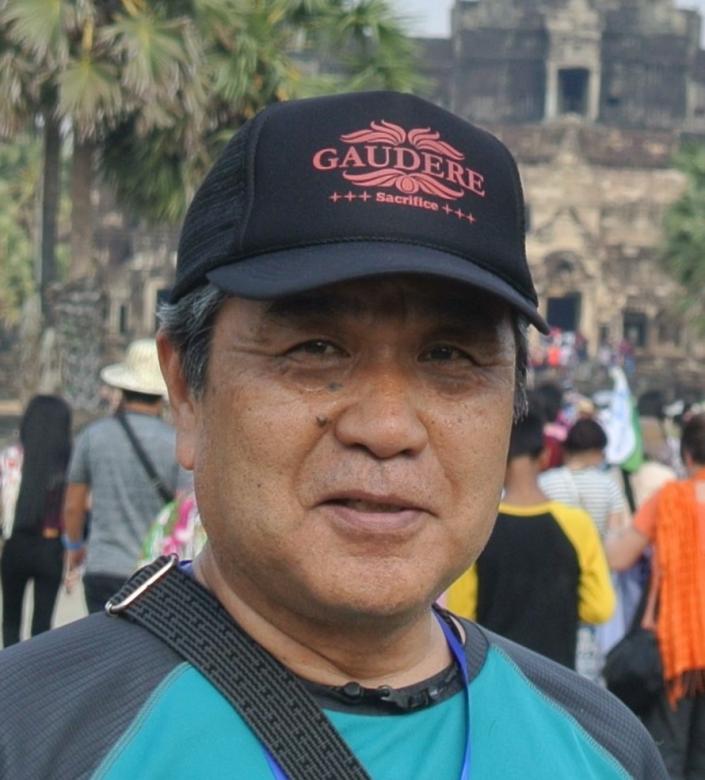

仏像ナビゲーター 樋口隆秀

仏像ナビゲーター 樋口隆秀

-

入会金必要常時入会可

世界街歩き クラシック音楽講座 ~ピアノ演奏と共に~

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可毎回、一人の作曲者をクローズアップします。その作曲者の人物像、作品について学ぶと共に、作曲者の生まれ育った国や町を資料を使って見ていきます。ピアニストである講師が、講座毎にピックアップされた名曲を演奏します。オトナの学びと癒しの時間です。旅気分を味わいながら、いつのまにかクラシック音楽の知識をつけることができます。 (全曲解説付き。都合により日程や内容を変更する場合がございます。) ★2025年度前期カリキュラム★ 4月20日 バロック音楽のすすめ~バッハとライプチヒの旅 5月18日 音楽家とパトロンの存在に迫る 6月15日 イタリアオペラを聴く~偉大でマルチなヴェルディと美食家ロッシーニ 7月20日 ミュージカル音楽について語る~サウンド オブ ミュージック他 8月17日 ロマン派の詩人・シューマン~デュッセルドルフを訪ねて 9月21日 リクエストコンサート

ピアニスト 土師さおり

ピアニスト 土師さおり

-

入会金必要常時入会可

藤原氏と天皇 ~Ⅵ 摂関家の確立~

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可2025年春は、4月休講で、5月~9月の5回です。 わが国では飛鳥時代以来、都を舞台にさまざまな歴史が展開されてきました。 政争に勝利して歴史に名を残した者がいれば、敗者となって消えていった者も少なくありません。その裏には、陰湿な策謀や人びとの思惑が重なり合っており、先入観にとらわれずに歴史を直視すると、思いもかけぬ真実が見えてくるはずです。 今期は、藤原一族の弱体化をテーマに、政治や社会・宗教・文化の深層に秘められた真の歴史を資料に即して究明します。 Ⅵ 摂関家の確立 ★2025年5月~9月のカリキュラム★ ① 5/22 (第4木曜) 安和の変 ~源満仲の野望~ ② 6/26 (第4木曜) 花山天皇の出家 ~藤原兼家の悲願~ ③ 7/24 (第4木曜) 栄華の人 ~藤原道長~ ④ 8/28 (第4木曜) 藤原氏と賜姓源氏 ~もう一つの源氏物語~ ⑤ 9/25 (第4木曜) 保元の乱・平治の乱 ~藤原信西の挫折~

京都女子大学名誉教授 瀧浪 貞子

京都女子大学名誉教授 瀧浪 貞子

-

New入会金必要常時入会可

もっと知りたい台湾

New入会金必要常時入会可

New入会金必要常時入会可台湾は近い国ですが、その歴史や文化は日本人にはあまりよく知られていません。台湾には、歴史のいかなる時代においても、様々な類型の文化が同時に存在しています。多元文化は台湾の一大特徴です。台湾初心者でも分かるように、歴史や文化の基礎知識を紹介します。また、現代社会の動きに関するコラムも設けます。 4/5 先史時代~オランダ・スペイン支配による国際競争時期 5/31(第5土曜) 漢人社会の始まり:鄭氏政権の時代 6/7 移住民社会の形成:清朝統治期 7/5 日本植民地統治下の台湾 8/2 戦後、国民国家の形成へ ※講座は日本語で行います。

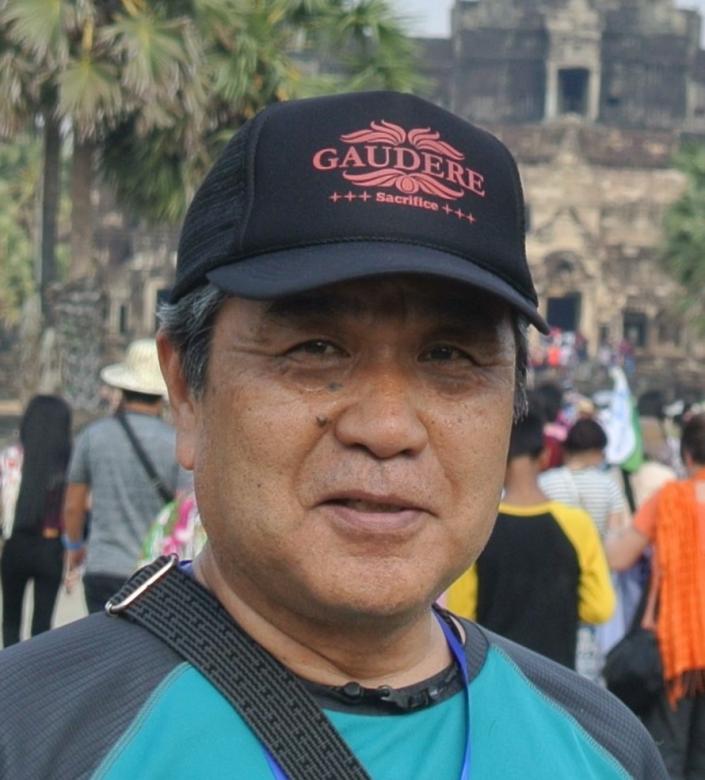

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

龍谷大学非常勤講師 劉 梅玲

-

Newおすすめ入会金不要見学不可満席

平家琵琶で聴く『平家物語』

Newおすすめ入会金不要見学不可満席

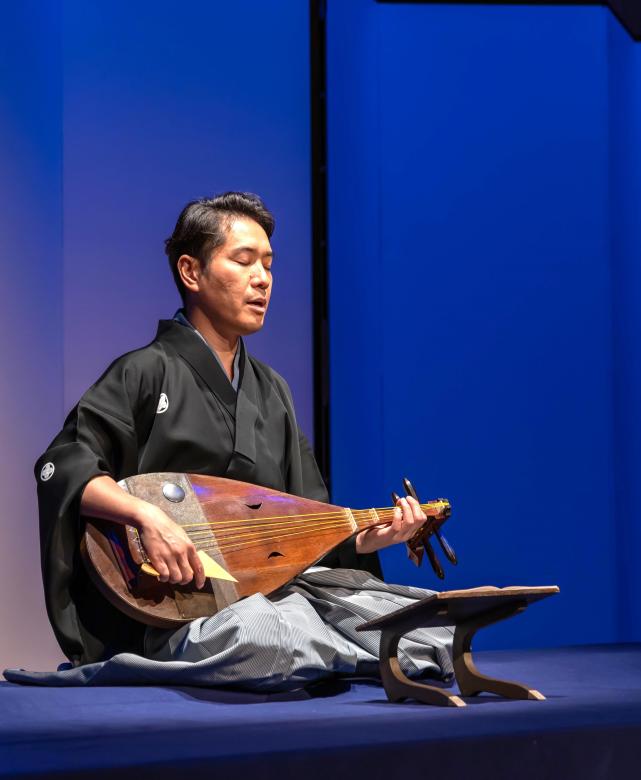

Newおすすめ入会金不要見学不可満席満席につき、お電話にてキャンセル待ちで承っております。 古典で習う『平家物語』は、琵琶法師が語る音楽作品として鎌倉時代に誕生しました。その語りは「平家」と呼ばれ、江戸時代には、盲人の地歌・箏曲家によって800年の時を経て伝えられてきました。しかし今、平家琵琶での弾き語りの伝承は断絶の危機に瀕しています。 馴染みの深い「祇園精舎」「那須与一」の実演と合わせて、『平家物語』と平家琵琶の話や、平家の語りの旋律について解説します。実際に触れる機会の少なくなった平家琵琶での弾き語りを、耳で肌で感じてください。

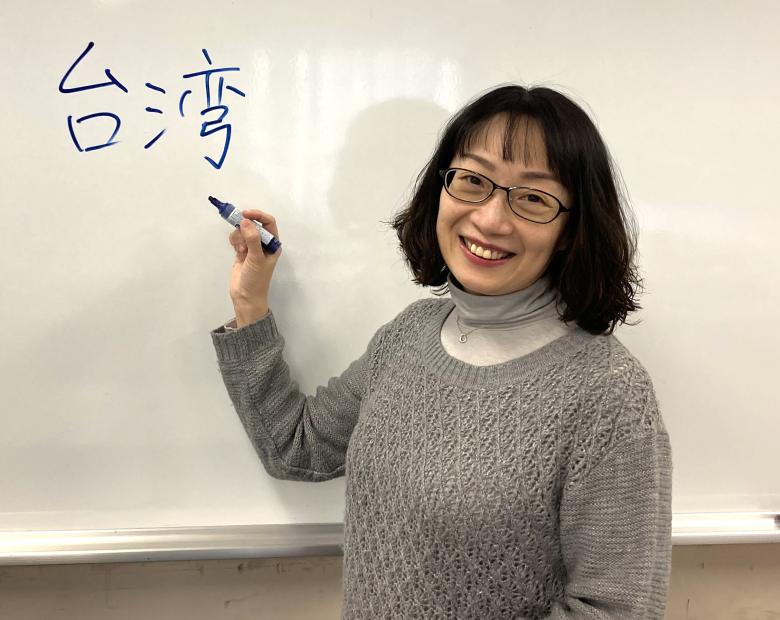

地歌箏曲・平家琵琶奏者 菊央 雄司

地歌箏曲・平家琵琶奏者 菊央 雄司

-

入会金必要常時入会可

科学と数学の世界

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可自然界や科学の世界は、数学と密接に結びついています。 数学は、計算するための道具ではなく、自然を理解するための言葉です。 この講座では、数学の言葉を使って自然科学を学びましょう。 カリキュラム予定 面白い数 素数の不思議(素数には規則性があるのか?) 超越数:円周率π、ネイピア数e、プランク定数h、など ゼロと無限 関数と座標 様々な関数(三角関数、指数関数) 直交座標、極座標 振動と数学 三角関数、虚数の世界、オイラーの公式 光、音波、地震波、音楽 熱とエントロピー 熱とは何か。乱雑さを表すエントロピー 対数関数と指数関数、確率と統計、級数 科学の世界は「微分積分」 で成り立っている 微分とは、積分とは、 微分方程式と科学 (力学、電気と磁気、流体学、経済学、生きもの) 物質の構造 素粒子の世界、原子や分子の構造、結晶(物質)の構造 正多面体、フラクタル、黄金比

理学博士・元近畿大学理工学部教授 田中 聰

理学博士・元近畿大学理工学部教授 田中 聰

-

入会金必要常時入会可

インド神話に親しむ

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可~日本神話や仏教説話などとの比較~ インドのヴェーダ文献、二大叙事詩やプラーナ文献などには多くの神話が伝えられています。 これらの中には仏教説話との類似がみられ 、仏教を通して日本に伝わったものもあります。 インド神話と仏教説話などを比較することにより、神話の新たな面を知ることができます。 2025年4月~9月カリキュラム予定 日付 テーマ 詳細 4/25 ヴィシュヌの十大化身 未来の化身カルキン 5/23 ビーマとヒディンバーの結婚 ガトートカチャの活躍 6/27 無敵の司令官ドローナの死 クリシュナの策略 7/25 カルナの不思議な誕生 司令官カルナの死 8/22 アシュヴァッターマンの怒り 野営場での夜襲 9/26 ヤーダヴァ族の滅亡 ガーンダーリーの呪い ご参照 2024年10月~2025年3月 日付 テーマ 詳細 10/25 スンダラ・サムッダの出家 還俗させるために誘惑する遊女 11/22 ルーパヴァティーの秘密 二日目に彼女を抱くのは誰か 12/27 ジャティラの福徳と出家 長者の娘の不思議な出産 1/24 バラタ王の物語 鹿やバラモンへの転生 2/28 侮辱されたウンマディニー 焦がれ死にしたヤショーダナ王 3/28 ラーヴァニャヴァティーの誘拐 バラモンを殺したのは誰か

パーリ学仏教文化学会理事、元近畿大学教授 西尾 秀生

パーリ学仏教文化学会理事、元近畿大学教授 西尾 秀生

-

入会金必要常時入会可

くずし字で読む伊勢物語

入会金必要常時入会可

入会金必要常時入会可「むかし 男 ありけり」の冒頭句で有名な平安時代の歌物語、『伊勢物語』の世界を楽しみませんか。 くずし字を見ながら物語を読めば、古くからの日本文化をより深く享受できることと思います。 くずし字が初めての方も、読む力は繰り返すことで高まりますので、気軽にご参加下さい。 多彩で魅力的な物語を読みながら、くずし字にも慣れ親しみましょう。 講座名でくずし字と呼んでいる“変体仮名(へんたいがな)”は、現在普通に使われている “ひらがな”とは異なる字体の“ひらがな”です。 もとになっている漢字やくずし方が異なっています。 ひとつの"かな"に、いくつも“変体仮名”があります。 答えは下方にあります

日本文学研究者 近藤 美奈子

日本文学研究者 近藤 美奈子

-

New入会金不要見学不可

知って楽しむ日本美術 上村松園『序の舞』

New入会金不要見学不可

New入会金不要見学不可気品あふれる美⼈画で知られる女性画家、上村松園。彼女の代表作「序の舞」をテーマに、タイトルの意味やモデルが誰か、創作エピソードや松園の人生など、さまざまな角度から絵画の楽しみ方をわかりやすく解説します。 大阪中之島美術館で3月29日から6月1日まで開催される「生誕150年 上村松園」展の出品作も取り上げて解説します。

アートナビゲーター・美術検定1級 ・美術史講座講師 松本 佳子

アートナビゲーター・美術検定1級 ・美術史講座講師 松本 佳子

-

Newおすすめ入会金必要常時入会可

カント哲学から見た自然と芸術 美とは?

Newおすすめ入会金必要常時入会可

Newおすすめ入会金必要常時入会可最後まで読み終われない世界の三大難解書の一つと言われるカントの『純粋理性批判』。そんなカントの哲学・美学で京都大学の博士号を取得した講師が、私達の身の回りの自然と芸術についての、西洋と日本の見方の違いを明らかにしつつ、カントの学説を手がかり足がかりにして丁寧に解説します。毎回、何枚かの絵画を引き合いに出します。 肩の力を抜いて、気軽に哲学を楽しんでみたい方におすすめします。 4/21 理想のモデルの条件とは? ー無表情は冷たい人か?否(レオナルド《モナリザ》など) 5/19 超越論的美学の立場 ー美は概念によるか?(ヴェラスケス《ヴァリェーカスの少年》など) 6/16 自然は美しいか?ー花はなぜ美しいか?(フェルメール《デルフトの眺望》など) 7/21 風景は美しいか? ーアルカディアに潜むものは?(プーサン《アルカディアの牧人》など) 8/18 美についての一致根拠 ー美は感じる対象か、知る対象か?(ルーベンス《マリー・ド・メディシスのマルセイユ上陸》など) 9/15 芸術の目的は?ー 作られたるものの宿命(1220-30年ビーブルモラリゼ《世界の建築家としての神》など)

立命館大学授業担当講師 門屋 秀一

立命館大学授業担当講師 門屋 秀一